La correspondencia que la condesa de Pardo Bazán envía a don Benito Pérez Galdós

Teodosia Gandarias

ESOS AMORES TORMENTOSOS que embargan el corazón, o la razón, de los humanos. Que ni están ni se les esperan y aparecen cuando el deseo ya se ha debilitado, o cuando nos creíamos inmunes y a salvo de cualquier jugarreta de los guiños y melindres de los geniecillos del amor, porque a nuestra edad ya hemos saboreado todas las mieles de Cupido y el intelecto mira a Eros con altivez, despreciando sus tentaciones empalagosas, amparándose en la experiencia acumulada.

«Sí, sí, que te crees tú eso», le dijo Venus a doña Emilia cuando, a los treinta y un años, un señor nueve años mayor que ella se cruzó en su camino.

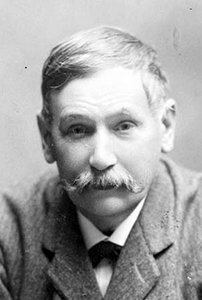

Doña Emilia, condesa de Pardo Bazán (1853-1921), una aristócrata con bienes materiales suficientes, casada a los dieciséis años con un hombre liberal y abierto a sus deseos, tres años mayor que ella, José Quiroga, disfrutaba de una autonomía económica e independencia personal que le permitía codearse y cartearse con la crema de la intelectualidad y literaria, no sólo gallega, sino con la más selecta y leída de la capital del reino de Alfonso XII, monarca “espurio” de dudosa paternidad, que reinó de 1874 a 1886 tras la Restauración borbónica. La revolución de la Gloriosa, encabezada por Prim, expulsó a los Borbones por segunda vez de septiembre de 1868 a diciembre de 1874.

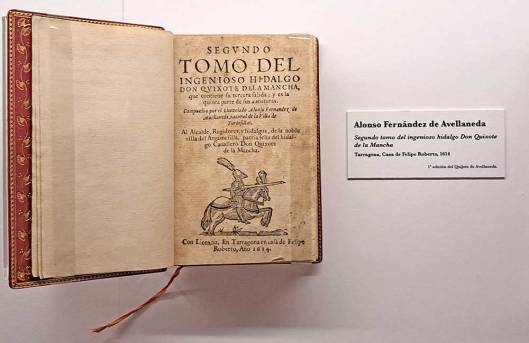

Corría el año 1885, doña Emilia, viajera incansable por Europa, tenía tres hijos de corta edad, un matrimonio estable y un marido abierto a sus deseos. Había iniciado un camino literario que traspasaba el reducido círculo gallego que la vio nacer. Se carteaba con José María de Pereda. Leopoldo Alas, alias Clarín, había escrito, antes de transformarse en un reacio enemigo de su obra, alguna reseña favorable a sus escritos. Y su recopilación de ensayos, “La cuestión palpitante”, supuso una innovación en la crítica literaria y una ruptura con el modernismo romántico, ya decadente. Doña Emilia era, ¿cómo decirlo?, una reina regional de la escritura que escribía en la lengua de Cervantes como alejándose del reducido y aldeano localismo que la vio nacer. Pasaba largas temporadas en Madrid. Era una mujer con dinero, independiente y trasgresora para la inteligencia misógina masculina a la que empezaba a molestar su contundencia femenina. Una mujer de peso, no sólo en las letras.

Y entonces, llegó Galdós.

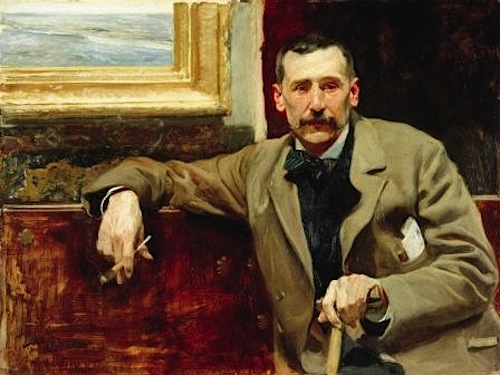

Don Benito (Las Palmas,1843-Madrid,1920) era, 1884, un reconocido y admirado escritor. Había ya publicado las dos primeras series de los Episodios Nacionales, las conducidas por Gabriel de Araceli y Salvador Monsalud. Dos de sus Novelas españolas contemporáneas, “Tormento” y “La de Bringas”, suponían una introspección profunda en las interioridades humanas de la sociedad alfonsina, un examen de entomólogo en las costumbres decadentes de las bocas cortesanas agradecidas, la sociedad madrileña desnuda. Además, don Benito resultaba un hombre muy atractivo para las mujeres y cultivaba secretamente su intimidad ocultando su vida privada. Razones más que suficientes para que aquel volcán galaico quedara prendado de la virilidad desatada del hombre y escritor, lo viera y dijera, en castellano para sí: «Este, para mí».

«Soy de los primeros y más vehementes admiradores de sus escritos», le dice galante Galdós a doña Emilia en una primera carta de 1884. A lo que la Bazán responde en mayo de ese año: «Las pocas veces que veo la letra de V. son para mí días de fiesta». Ambos sospechaban que era el comienzo de una gran amistad. Algo más, sí.

Primavera de 1887. Lo que empezó siendo una relación “profesional” de escritores avanzaba en términos muy cariñosos, existe entre ellos una amitié amoureuse:

«…la verdad es que aún no me he dado una mano de charlar con V., y lo estoy soñando como una chica de quince años sueña con una temporada de diversión y bailoteo…»,

le escribe la Bazán en el otoño de 1887 a su amigo, hospedada durante dos meses en Madrid, en un hostal de la Plaza de Santa Ana, 31, mientras preparaba unas conferencias en el Ateneo (sito entonces en la calle Montera).

Verano, agosto de 1888, doña Emilia, a instancias de Narcís Oller, intelectual catalán, visita la Exposición Internacional de Barcelona. Allí conoce a José Lázaro Galdiano. Sí, el del museo. Con el que, además de promocionar su proyecto de revista literaria “La España moderna”, tiene un idilio repentino que continuará semanas después en Oporto.

Ya se sabe, son cosas de las relaciones fluctuantes que en alas del amor mantienen el hombre y la mujer: «Y yo acordándome de V. a cada rato, y deseando verle, como si no nos hubiésemos separado nunca», le escribe días después doña Emilia a Galdós. En el otoño de 1888 el lugar de cita con don Benito es en la Ronda de Atocha esquina con el Paseo de Santa María de la Cabeza, en Madrid. Don Benito mantenía una relación de varios años con Lorenza Cobián*, mujer de notable belleza que era modelo del pintor Emilio Sala.

«Eras mi felicidad y tuve miedo a quedarme sin ella». Le escribe cuando se traslada a La Coruña, él a Santander, idas y venidas de La Coruña a Madrid.

«Amigo del alma, ante todo no llames caridad a lo que es acendrada ternura… podré desahogar un poco el corazón rogándote que no pierdas enteramente el cariño a la que te lo profesa santo y eterno… Haz por comer y no fumes mucho»,

le escribe a su amante desde Madrid el 26 de febrero de 1889.

«Por Dios, no me quites ese afecto que necesito y que acaso necesitaré más cada día que pase… No me quieras mal, que te quiero mucho», le escribe tan sólo dos días después.

Y el 13 de marzo le escribe desde Madrid:

«Creo que hace un siglo que no le veo, ni oigo su voz tan querida, ni comunico con ese espíritu que había llegado a ser como la mitad del mío propio: siento un vacío muy grande… Sería para mí una alegría tan grande encontrarle a V. en la calle por casualidad; tenga por cierto que le pararía y que me daría el gustazo de verle a V, siquiera diez minutos…

¡Qué ganas tengo de verle!

Hace un siglo.

Un beso en la mano»

«Su amiga que le quiere mucho, mucho, mucho», le escribe desde Madrid el 28 de marzo de 1889. Para continuar desde La Coruña en abril: «Mi siempre amado (siempre amado) ¡tu cartita me da un rato más bueno! …Te muerdo un carrillito y te doy muchos besos por ahí, en la frente y en el pelo y en la boca. Gracias por tus bondades todas y no me destierres al fin de ese corazón mío».

Y ya doña Emilia se desborda desde La Coruña el 13 de abril de 1889:

«Te quiero, te abrazo, y pido a Dios que estés hecho una torre de fuerte, aunque sin ti haya en esa torre dueñas libertinas y suspironas doncellas. Te como un pedazo de mejilla y una guía del bigote. Envía el retratito, mono.

Un beso por él».

«Este pícaro que no me concede sino tres o cuatro horas, entonces me dará por fuerza el día todo. Y la noche también. Dormiremos juntitos y pasaremos las horas de la mañana, esas horas tan íntimas, en brazos el uno del otro».

Doña Emilia a don Benito. Primavera de 1889, vísperas del viaje de ambos a París.

Y sigue la pasión ciega desde La Coruña una semana después:

«Ya sabes que te doy mucho, mucho, mucho del alma, mucho de todo. Sostenme y consuélame, porque lo gracioso es que me hace falta un consuelito tuyo. Ratoncito, adiós, no me quieras mal».

O desde París, en una de sus frecuentes visitas, 18 de junio de 1889:

«Adiós, miquiño. Escríbeme volando. Estos franchutes me empalagan. ¿Te acuerdas de mí? Un besito en la sien en el pelo, si la Peluda* (vaya de pelos) no ha profanado ese palacio de tu hermosa cabeza inteligente.

Ya sabes que te quiero mucho.

Tu Porcia.»

«…estaré de cinco a cinco y media en Palma Street [Calle de la Palma, en el barrio de Malasaña, de Madrid, refugio secreto de los amantes], junto a la Iglesia de las Maravillas… Es necesario que nos veamos, y además lo deseo mucho». Julio de 1889.

«Triste, muy triste… como diría un orador de la mayoría, me quedé al separarme de ti, amado compañero, dulce vidiña.

Peinetita.

Que te besa un millón de veces el pelo, los ojos, la boca y el pescuezo»,

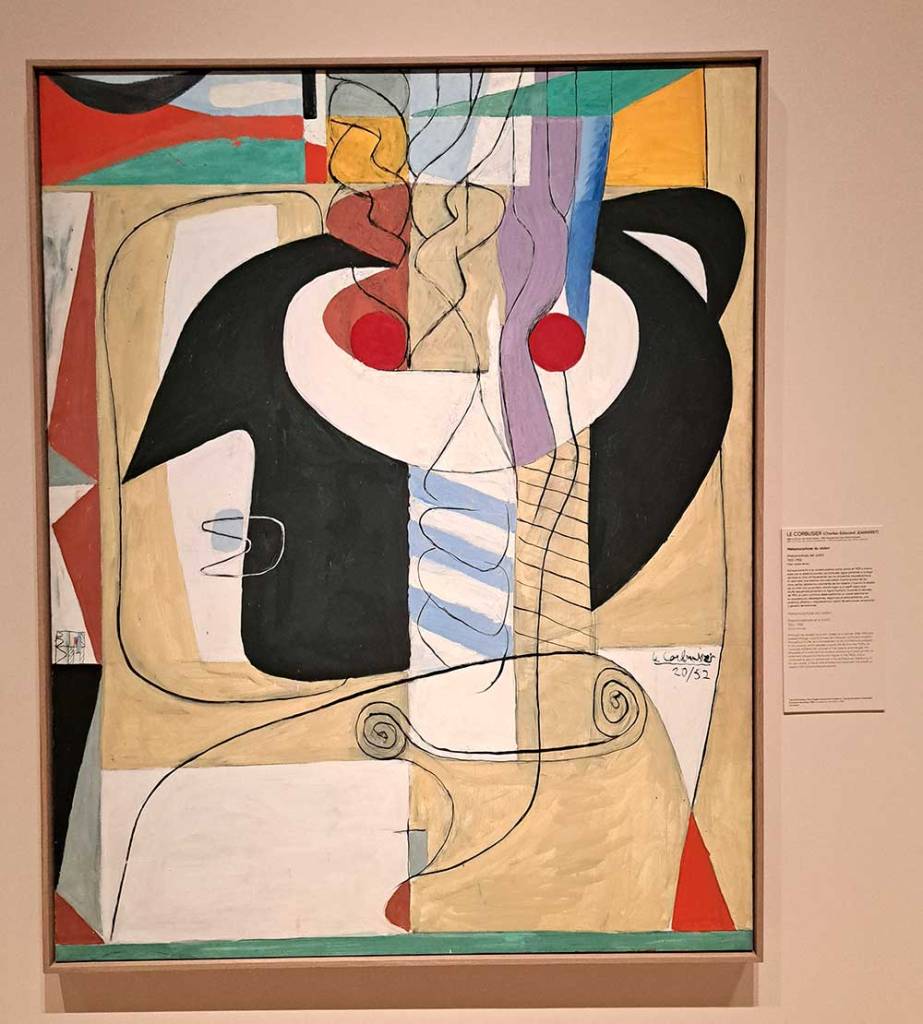

le escribe el 28 de septiembre de 1889 desde París, tras separarse del viaje que realizan ambos a la exposición universal con motivo de la inauguración de la Tour Eiffel. Curiosamente, un joven veinteañero, Miguel de Unamuno, había realizado un viaje iniciático unos meses antes con un itinerario similar. No coincidieron. Tampoco se conocían.

«…Sí, yo me acuesto contigo y me acostaré siempre, y si es para algo execrable, bien, muy bien, sabe a gloria, y si no, también muy bien, siempre será una felicidad inmensa, que contigo y sólo contigo se puede saborear, porque tienes la gracia del mundo y me gustas más que ningún libro». Doña Emilia a Galdós en su viaje a París, octubre de 1889.

Y esta epístola del 25 de noviembre de 1889 no deja lugar a dudas sobre el furor femenino que doña Emilia sentía por su africanito grandullón:

«…Mono, hasta luego. Perdóname el involuntario retraso… te quiero muchito, muchito, y estoy deseando el fiero instante

Porcia»

Tras aquellos meses de viajes y aventuras parisinas los dos amantes regresaron a Madrid. Ella se trasladó a La Coruña y él a su villa de Santander, necesitado tal vez de aislarse de la presión familiar o de reencontrarse con Lorenza Cobián, con la que ya había tenido un hijo un año antes que falleció al poco de nacer. Doña Emilia y don Benito siguieron su amistad hasta el final de sus días.

La vida de doña Emilia continuó entre sus viajes por Europa, su carrera literaria y su familia. Su hijo mayor, Jaime Quiroga Pardo Bazán, emprendió muy pronto la carrera militar a pesar de la reticencia materna. Heredó el linaje aristocrático como II conde de Pardo Bazán, participó en las guerras africanas y fue un conspirador antirrepublicano. Al producirse el golpe de estado del general Franco fue arrestado en Madrid y fusilado por un comando anarquista en agosto de 1936. Su hija Blanca se casó en 1910 con el teniente coronel José Cavalcanti, el que fuera héroe africano de Taxdirt, 1909, y conspirador junto a su cuñado Jaime y a los generales Sanjurjo y Franco contra la II República.

En abril de 1912 doña Emilia se postuló para la Academia de la Lengua, pero el machismo dominante de la época (igual que como ahora en tan Real Casa) la rechazó. El 12 de noviembre de 1912 fallece en La Coruña su marido, José Quiroga. Ella permaneció junto a él los últimos días de su vida. Esa misma jornada muere en la Puerta del Sol José Canalejas, presidente del Consejo de Ministros, asesinado por el anarquista Manuel Pardiñas, que se suicidó tras el atentado sin que pudiera saberse qué motivó su acto sangriento.

El 4 de enero de 1920 fallece don Benito Pérez Galdós en la calle Hilarión Eslava, 5, del barrio madrileño de Argüelles. Doña Emilia, que residía en aquella época muy próxima a su gran amor, en la calle Princesa, 27, acudió la primera a rendir homenaje de cariño y admiración al galán de sus días.

Doña Emilia falleció en Madrid el 12 de mayo de 1921. La diabetes y la gripe norteamericana minaron su existencia.

¡Ay, qué bonito es el amor!

*Doña Emilia se refiere a Lorenza Cobián, mujer de notable belleza, la amante permanente (y no la única) que frecuentaba los brazos de don Benito, nueve años más joven que el escritor. Y que sería, en 1891, la madre de su hija María, reconocida por él. Galdós mantuvo económicamente hasta el final de sus días a Lorenza, que falleció trágicamente en Madrid en 1906.

Apéndice bibliográfico

Para cualquier lector interesado en Galdós es muy recomendable la biografía Vida de Galdós, obra de Pedro Ortiz-Armengol, editada por Crítica en su Biblioteca de Bolsillo. 2000.

El mismo don Benito publicó entre 1915 y 1916 unas memorias tituladas “MEMORIAS DE UN DESMEMORIADO”, que dicta a su sobrino José María Hurtado de Mendoza y Pérez (1857-1932), ya que en esas fechas don Benito estaba ciego y con graves problemas de movilidad. Son unos recuerdos tibios y acelerados, que no reportan excesivas sorpresas al lector ni se adentran en su vida personal, de la que el autor mantiene todos sus secretos. Hay una edición muy prolija con prólogo de Juan Van-Halen, editada por VISOR LIBROS.

Para ampliar el conocimiento de su obra se recomiendan los estudios y ediciones críticas de Joaquín Casalduero y Ricardo Gullón; para Tristana, la de Germán Gullón, en Austral; o Fortunata y Jacinta, de Francisco Caudet en Cátedra.

También es posible aún encontrar en Anaya, en la colección Tus Libros, ediciones de Trafalgar o Misericordia, obras ambas anotadas por Pascual Izquierdo.

Para sorprenderse con la ajetreada vida de doña Emilia nada mejor que leer su biografía EMILIA PARDO BAZÁN La luz en la batalla, excelente y laborioso trabajo de Eva Acosta, editado magníficamente por EDICIONES DEL VIENTO.

Para conocer la extensa correspondencia que doña Emilia mantuvo con su “grandullón” es recomendable la obra “Miquiño mío”. Cartas a Galdós, doctoral trabajo de investigación realizado por Isabel Parreño y Juan Manuel Hernández, editado por TURNER NOEMA.

Y sobre el viaje juvenil que Miguel de Unamuno realizó a París en 1889 se recomienda la lectura de APUNTES DE UN VIAJE POR FRANCIA, ITALIA Y SUIZA, del latinista unamuniano POLLUX HERNÚÑEZ. O el no menos trabajado ensayo del mismo autor VENCERÉIS, PERO NO CONVENCERÉIS, sobre el incidente universitario salmantino que le costó a don Miguel, el 12 de octubre 1936, la fama, la persecución, la reclusión domiciliaria y la vida. Ambas obras editadas por OPORTET.

ENLACES RELACIONADOS

Los amores asimétricos de Galdós

El callejero novelístico del Madrid galdosiano

“Tomento”: Almudena y don Benito

Centenario del fallecimiento de Galdós

La luz en la batalla: biografía de Emilia Pardo Bazán

Apuntes de un viaje por Francia, Italia y Suiza

Venceréis, pero no convenceréis