Agustina de Champourcín

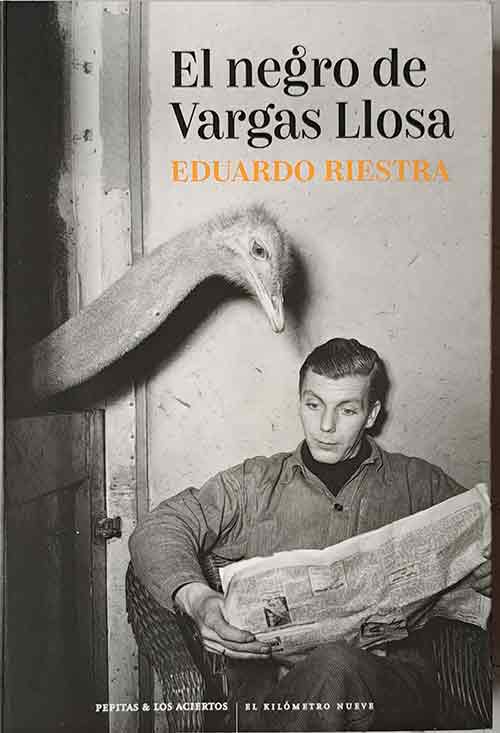

—Escuchen —dijo Roger Casement al público reunido un martes de octubre reciente en los bajos de la librería “Tipos Infames”, de Malasaña—, un tipo que tiene su dormitorio presidido por un cuadro basado en una foto del maestro Ontañón que retrata a Juan Carlos Onetti tumbado en la cama y confiesa orgulloso que se ha leído “Volverás a región”, o al “Ulises”, pertenece al mundo de la quimera, de los sueños, no ha existido nunca, es imposible, es una invención de las musas. Por eso, la última novela de Eduardo Riestra: “El negro de Vargas Llosa”, se mueve en los terrenos de la ficción, aunque apueste por la confusión realista, en el estrecho margen entre realidad y deseo, las palabras de ese negro promueven el engaño y la especulación sobre los personajes que aparecen en la obra del escribidor de Arequipa, pero permiten revisitar la obra de don Mario sin tener que releerlas de nuevo, lo cual nos llevaría un siglo y un quebradero de cabeza doloroso y es una gran ventaja, sin tener que someterse a las evoluciones ideológicas que sufre el maestro propias de su edad catedralicia.

Fonchito posó su cabecita sobre el escote de Lucrecia, su madrastra, a pesar de la mirada recriminatoria de don Rigoberto, mientras que Zavalita se preguntaba ¿en qué momento se jodió el Perú?, la tía Julia confesaba lo que Varguitas no dijo, Pantaleón Pantoja regalaba a Pochita un collar de esmeraldas de la Amazonía y la niña mala le hacía travesuras innombrables a Ricardo muy cerca de allí, en el Café Barbieri. Y Urania Cabral le recriminaba con dolor a su padre haberla vendido al vicio depravado del Chivo.

¿Pero de verdad Llosa tiene un negro?, se preguntaba el público con la boca abierta. Naturalmente, ¿quién lo duda? Es imposible escribir tanto y tan bien, ganarse la aversión de aquella izquierda militante que antes le subió al altar, atender a tantas mujeres, tías, primas, amantes porculanosas dipsómanas, agentes literarias, residir en tantas ciudades y declamar en los púlpitos universitarios, Priston entre otros, liarse a puñetazos con Gabo, viajar por todos los rincones del planeta y ganar premios y premios y premios sin la ayuda secreta de un maromo que le toque las teclas a la Olivetti por él y que le ponga las letras derechas en los renglones torcidos. “El negro de Vargas Llosa” es eso, un ensayo, una novela, una ficción o una memoria o una crónica y un análisis errático (porque es aleatorio, sin comienzo ni final determinado), sin pretensiones didácticas ni académicas, con el único afán de divertir y de explicar cómo y dónde pesca don Mario para fraguar sus historias. Y, además, enseña por qué caminos feriales se mueve o movió la literatura hispanoamericana para poder ver la claridad en las encrucijadas del túnel del siglo XX. Entra la luz por una ventana reveladora, el negro no cuenta lo evidente, sino lo que no se ve.

Por eso don Mario llamó un día a Eduardo, el negro, no el editor, y le propuso que le hiciera de mamporrero. Y claro, ante aquella oferta que no podía rechazar Riestra, es decir, el negro, aceptó. Y escribió una crónica, amable y a la vez profunda introspección de la obra de aquel Vargas Llosa que marcó nuestra juventud de lectores deslumbrados por el boom de la literatura hispanoamericana. ¡Eran tantos y tan buenos! Y también la novela, que no ficción, nos revela el proceloso mundo de la edición literaria contado con la precisión del artesano, ese oficio viajero, duro y resbaladizo que lo único que pretende es trasmitir la belleza, la serenidad, la armonía y la frescura que de las cabecitas de los autores brotan desnudas para que las reciba ya vestidas y ornamentadas el lector. Y también la ficción de Riestra, que no novela, juega con la confusión homérica provocando en el lector un viaje a la isla de las palabras de Ogigia donde queda atrapado por el canto de las sirenas de la verosimilitud de lo imposible. Ese negro Eduardo es a la vez editor y escritor sin ínfulas, infectado por el virus de las letras.

Y pretendía rendir homenaje el autor, ¿el negro o el blanco?, ¡el blanco!, a la novela popular de Sautier Casaseca o de Corín Tellado desvelando que el genio de la botella de “El paraíso en la otra esquina” le envió el manuscrito de su novela “Amor infinito”, firmada por un tal Marino Valle, para que le diera forma y la pusiera en el mercado. Una novela “popular” que ovacionaba a esa literatura fugaz que leíamos de juveniles en los abarrotados vagones del metro de Madrid de la línea 1, en los tiempos del desarrollismo de los tecnócratas, con olor a sobaquina y sobresaltados roces de cruzados mágicos. “Patricia, arrebatándome aquellas hojas, mostró ser una mujer sin corazón”, se queja Riestra, el negro, porque le quitaron el juguete con el que pretendía arrebolarse su corazón infantil.

Quizás para una próxima segunda edición se incluya un índice onomástico, aunque sea una novela y no un ensayo crítico. Lo requiere la cantidad de nombres, personajes, autores y lugares que convierten el libro también en un estudio universitario. Al lector le resultaría útil. No se cita, sin embargo, “El paraíso en la otra esquina”. Gauguin y Flora Tristán le perdonarán también al negro su olvido en otra edición próxima. Lectura ágil y risueña, divertida, un retablo repleto de ilustrados caballeros de la creación llena las páginas de ficción, que no novela. El camino de la magia a través del ensueño y de la fantasía.

—Y ahora voy a hablar ya de verdad de Mario Vargas Llosa y el sexo, que es como hablar de Landero y la guitarra flamenca —se despide el negro Riestra de la librería—. Pero eso será en la próxima novela, que no ficción.

«Me meoo toaa con el negro de don Marío, qué gusto, qué gusto me da el Edu, digo Varguitas» —piensa para sí doña Patricia, victoriosa y con una sonrisa exultante de oreja a oreja semioculta en un rincón de la librería.

—Por cierto —aclara Riestra, el negro—, dipsómana significa borracha.

Fotografías de Terry Mangino

Enlaces relacionados

Pingback: A Patricia | Escaparate ignorado